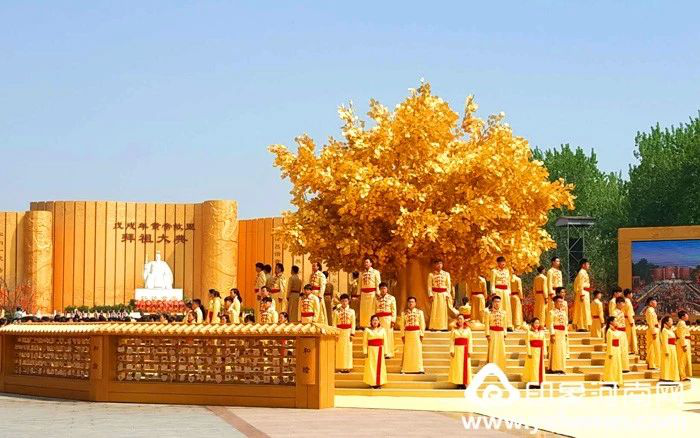

陽春三月,楊柳依依;棗樹吐翠,祥風習習。4月18日上午,農歷三月初三,萬眾矚目的“戊戌年黃帝故里拜祖大典”在河南新鄭隆重舉行。

由河南省人民政府、政協河南省委員會、國務院臺灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會、中華全國臺灣同胞聯誼會、中華炎黃文化研究會聯合主辦,鄭州市人民政府、政協鄭州市委員會、新鄭市人民政府承辦。主題延續保持為“同根同祖同源,和平和睦和諧”。拜祖現場,來自30多個國家和地區的華人華僑及社會各界來賓近8000人共聚祖地新鄭,共同禮拜中華民族的人文始祖軒轅黃帝,祈福中華,國運興昌。天成大學名譽校長劉建軍、副校長李果、華夏姓氏文化研究院院長董頌莉、河南省級學院名譽院長王力軍、河南省級學院院長李昱柯、天成大學董氏姓氏學院院長董治民等人參加了祭拜大典。

十三屆全國政協副主席王正偉,十屆全國人大常委會副委員長、中華炎黃文化研究會會長許嘉璐,十一屆全國人大常委會副委員長桑國衛,省委書記王國生,省長陳潤兒,省政協主席劉偉出席大典。

國民黨前副主席蔣孝嚴應邀出席大典。

中華全國臺灣同胞聯誼會會長黃志賢,中共中央臺灣工作辦公室、國務院臺灣事務辦公室副主任龍明彪,中華全國歸國華僑聯合會副主席朱奕龍,中華炎黃文化研究會常務副會長張希清、常文光,中華炎黃文化研究會特別顧問趙德潤;民革中央副主席兼秘書長李惠東,民盟中央副主席龍莊偉,民建中央副主席陳文華,民進中央副主席王剛,農工黨中央副主席兼秘書長曲鳳宏,致公黨中央副主席張恩迪,九三學社中央副主席兼秘書長印紅,全國工商聯副主席黎昌晉等民主黨派中央和全國工商聯領導以及國家機關、有關省市區領導及社會各界代表出席大典。

戊戌年黃帝故里拜祖大典由十屆全國人大常委會副委員長、中華炎黃文化研究會會長許嘉璐擔任主拜人,政協河南省委員會主席劉偉擔任主司儀主持大典典禮。

河南省人民政府省長陳潤兒向海內外嘉賓致歡迎辭。

9時50分,戊戌年黃帝故里拜祖大典正式開始!典禮現場全體肅立,鳴盛世禮炮21響。隨后,敬獻花籃、凈手上香、行施拜禮、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、天地人和等儀程依次有序進行。

晴空萬里,惠風和暢;祥云籠罩,彩虹環繞。在這春光明媚,充滿生機的時刻,河南新鄭故里拜祖大典的活動現場洋溢著濃濃的親情。數千名現場嘉賓在高唱頌歌環節共同齊聲高唱《黃帝頌》:“天地玄黃,東方曙光。文明始祖,中華炎黃。薪火相傳,盛世未央。華夏各族,中原家鄉……”一句句感人的詞句,一段段動人的旋律,敬頌著人文始祖軒轅黃帝啟迪蒙昧、開辟蠻荒、修德懷遠、封土拓疆、肇造文明、德被八方的功德,祈愿著中華民族繁榮富強、欣欣向榮、興旺發達、再造輝煌的不朽業績。

分別來自祖國大陸、香港、澳門、臺灣以及海外其他國家和地區的五位少年兒童從祈福樹下走來,他們代表中華民族的未來,手捧和平鴿緩緩走上拜祖臺。氣球升起,白鴿騰飛。在頌歌聲中,主司儀劉偉正式宣布:戊戌年黃帝故里拜祖大典典禮告成!

河南是黃帝的出生地、創業地、定都地,也是中華民族和中華文明的重要發祥地。古文獻屢屢考證證實,位居“天下之中”的河南鄭州新鄭市系軒轅黃帝故里和建都之地。黃帝在新鄭留下了許多遺址和傳說,戰國時莊周《徐無鬼篇》說:“黃帝將見大隗于具茨之山”。北魏酈道元《水經注》說:“大隗即具茨山也,黃帝登具茨之山,升于洪堤,受神芝圖於華蓋童子。”現在新鄭縣西的風后嶺即古人所稱具茨山,山上至今還有避暑宮遺址。春秋韓非子《韓非子·十過》說:“黃帝合鬼神于西泰山之上”等等,這些永不磨滅的祖先足跡深深鐫刻在新鄭大地上。為紀念人文始祖的萬世功德,歷代民間都舉行拜祖活動。到了春秋時期,鄭國名相子產三月三首登具茨山朝拜軒轅黃帝,形成民俗延續至今。

悠悠天宇曠,濃濃故鄉情。“老家河南,心靈故鄉”,這不僅是故鄉的呼喚,也是海內外游子的心聲。俗話說,神州爛漫三月三,華夏兒女聚中原。當你踏上有熊國的故土,迎接你的是最淳樸的人民,一路走過的是綠草茵茵;當你登上具茨山,伴立在黃帝建都之地軒轅丘,環繞在你身邊的是溱洧水畔。溱水,現稱黃河水,發源于密縣東北的圣水峪,在新鄭東南匯入雙洎河。洧水,現稱雙洎河,發源于登封嵩山腳下,流經密縣、新鄭等地入賈魯河,屬淮河水系。在春秋時代,鄭國有個古老的習俗叫“上巳節”,也就是每年的農歷三月三日,男女老少紛紛來到溱水與洧水之濱,踏青游春。《國風·鄭風·溱洧》載:“溱與洧,方渙渙兮。士與女,方秉蕑兮......溱與洧,瀏其清矣。士與女,殷其盈兮。”溱水和洧水這兩條古老的河流在新鄭境內千姿百態,婀娜多姿,把古老的新鄭打扮的風景如畫,美妙動人。陽春三月,鶯歌燕舞花滿枝,古人在這里踏青,今人在這里拜祖,卻是一樣情愫,一樣情思。這里有青山吐翠,這里有流水淙淙,這就是你的故鄉,山高水長又沃野千里,廣袤平疇又詩情依依。山長水遠隔不斷祖地故土的深深牽絆,跋涉千里忘不了家鄉人民的溫暖情長。山川載不動太多悲哀,卻能載動千山萬水的深情。歲月禁不起太長的等待,卻會等待著游子的歸來。只要心有故鄉,縱然歲月易遷,縱然山川間隔,卻是一樣相思,一樣鄉愁。如此才能體會什么叫做“一時今夕會,萬里故鄉情”的心境。

“三月三,生軒轅。”據司馬遷《史記》記載:“黃帝者,少典之子,姓公孫,名曰軒轅。”軒轅黃帝“生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。”他帶領先民們定天文、創文字、造舟車,播五谷,建宮室,肇造文明,德化天下,與炎帝族融合,形成早期多元一體的中華民族。創造了光輝燦爛的中華古代文明,黃帝是中華民族精神的代表和象征,黃帝文化是中華文化的根文化。

據春秋《國語·晉語四》:“昔少典娶有蟜氏,生黃帝、炎帝。黃帝以姬水成,炎帝以姜水成,成而異德,故黃帝為姬,炎帝為姜。”宋《路史·國名記》:“少典,有熊帝之開國,今鄭之新鄭。”史書記載黃帝有25子,得姓者14人,為12姓,繁衍裂變510多個姓氏。炎帝榆罔一支,離開有熊國后,先后在河南、陜西、山東、安徽、河北等地繁衍裂變107個姓。最后炎、黃二族總計發展到835個姓氏,他們都演化為華夏族姓氏的主體。在當今流行的300個大姓中,出自炎帝的姓氏有25個,約占全國人口6.1%;出自黃帝的姓氏有270多個,約占全國人口的82%。明代方孝孺《遜集齋集·重譜》云:“四海之廣,百氏之眾,其初不過出于數十姓也,數十之初不過出于數人也。數人之先一人也。故當今天下之受氏者多堯舜禹三王之后,而皆始于黃帝。”在中華民族大家庭中,除漢族外,許多少數民族也自認為屬皇帝后裔。《魏書·序紀》說:“昔黃帝有子二十五人,或內列諸華,或外分荒服。昌意少子受封北土,國有大鮮卑山,因以為號。其后世為君長,統幽都之北廣漠之野......黃帝以土德王,北俗謂土為托,謂后為跋,故以為氏。”《晉書·載紀》云:“姚弋仲,南安赤亭羌人也。其先有虞氏之苗裔。禹封舜少子于西戎,世為羌首。”又據《史記·匈奴傳》記載,匈奴先祖即夏后氏之苗裔。此外,民國學者于右任《黃帝功德紀》說:“黃帝子孫之蔓延于各地也,如漢族固為其苗裔,而西藏族之羌,回族之安息,苗黎族之禺號,蒙古族之匈奴,東胡族之鮮卑。金人之祖且為黃帝之子清,滿清則金人后也,是皆近世治史者所能考信。是中華民族之全體,皆黃帝之子孫也。”可見,在中華姓氏起源中,黃帝已成為中華民族的主體,被尊為中華姓氏始祖。

黃帝是中華民族的人文始祖,他在中華民族的歷史上是一位承前啟后、繼往開來、功績卓著的豐碑式人物。他的主要貢獻在于他帶領中華先民們艱苦創業、開拓疆域、發明創造,結束了遠古時期茹毛飲血的蒙昧時代,使中華大地進入文明的社會。因此,是黃帝肇造了中華文明,開啟了中華民族的智慧之門。

| 上一篇:新時代文化新傳承·新影像擁抱新財富 熱烈祝賀“贏在未來?財富人生”文化·電影高峰論壇在廣州圓滿成功 | 下一篇:天成大學“一帶一路”高峰論壇圓滿舉行 |